Teindre avec le pigment pourpre naturel

Couleurs rares, anciennes et perdues

Inge Boesken Kanold est artiste peintre avec un intérêt particulier pour les couleurs rares, anciennes et perdues.

En 1975, pendant un long séjour en Asie, elle commence ses recherches en Indonésie où elle retrouve les premières traces d’une nouvelle récolte d’indigo. Les peintures des années trente sur l’île de Bali l’incitent à s’intéresser à l’origine de ces couleurs qui se composent de pigments comme l’ocre, le cinabre, l’orpiment, le noir de suie, le blanc des os calcinés.

En 1979, séjournant au Liban, elle travaille avec des scientifiques de l’Université Américaine de Beyrouth (AUB) sur la fabrication de la pourpre ancienne à partir d’un escargot de mer, le murex Hexaplex trunculus.

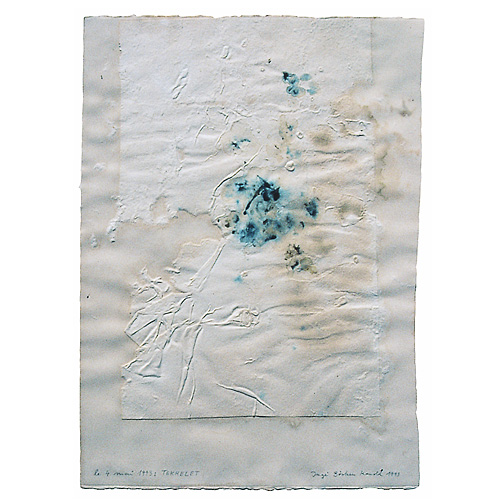

En 1982, elle s’installe à Lacoste en Provence. Les marchés du pays lui fournissent les coquillages dont elle a besoin pour recréer en 1993 une couleur perdue au VII e siècle de notre ère : le Tekhelet, le bleu de la Bible, qui n’est autre que l’indigo issu de la mer.

En Janvier 2001, elle reconstitue avec John Edmonds et d’autres spécialistes de la pourpre une cuve à l’ancienne avec des escargots de mer frais (Hexaplex trunculus) dans les ateliers du Conservatoire des Ocres et de Pigments Appliqués à Roussillon.

Toujours à la poursuite des recettes anciennes perdues, elle s’aventure lors de la préparation de l’exposition "Peaux de Peinture" au printemps 2001, dans le domaine du parchemin coloré et des manuscrits dits pourpres.

Selon des scientifiques d’aujourd’hui, les enluminures et codices dits pourpre ne sont, dans la grande majorité des cas, que des documents de couleur rouge violet obtenu avec d’autres colorants imitant pour ainsi dire la pourpre royal.

Après des semaines d’essais, Inge Boesken Kanold réussit finalement à teindre et à peindre le parchemin. Heureusement il existe encore des parchemineries artisanales en Europe de nos jours. Ainsi pouvait-elle se procurer la matière de base pour ensuite les travailler avec la sécrétion de la glande hypobranchiale du H. trunculus qui habite toujours, comme autrefois, la Méditerranée.

Depuis ses expériences avec la cuve de fermentation à base de H. trunculus frais, I.B.K. cherche un moyen de conserver les mollusques à pourpre pour s’en servir ultérieurement. Ainsi, elle découvre en août 2001 qu’elle peut "stocker" les glandes dans du gros sel sans que la qualité de la cuve en souffre.

Ceci est d’une importance majeure pour les historiens car cela expliquerait finalement pourquoi des fabriques de pourpre ont pu exister en Haute - Egypte loin des côtes.

Au début de 2005, sa visite des peintures murales retrouvées à Akrotiri, Thera, sur l’îsle de Santorin devient un point de départ pour de nouvelles expériences autour du pigment ancien. Les analyses avaient montré que certaines peintures portaient des traces de pourpre naturelle. Ainsi, jusqu’à présent, ces œuvres-là sont les plus anciennes preuves d’application de vrai pourpre dans le monde pictural. Les fouilles sur ces lieux avaient même fourni une petite quantité de pigment pourpre qui s’est préservée pendant 3600 ans sous les cendres d’un volcan.

En octobre 2005, vingt-six ans après les premiers essais, elle réussi finalement le pigment pourpre pour peinture. Désormais elle peut l’utiliser avec tout liant maigre que ce soit la gomme arabique, le blanc d’œuf et même l’acrylique.

Cette redécouverte d’un pigment perdu rejoint et confirme les écrits de Pline, l’ancien, parlant d’un purpurissum à base d’une craie, la creta argentaria.

La cuve de pourpre par fermentation

En janvier 2001, le Conservatoire des Ocres et Pigments Appliqués de Roussillon, en Vaucluse (France), organisa un Atelier Pourpre . C’était une réunion privée de spécialistes de la pourpre et des scientifiques internationaux en vue de reconstituer la teinture à l’ancienne à partir des murex Hexaplex trunculus frais.

L’idée de cette réunion avait germé à Edimbourgh en octobre 2000, lors de la conférence annuelle du DHA, Dyes in History and Archeology.

John Edmonds, un des participants venait de publier un livret "Tyrian or Imperial Purple Dye, Historic Dye Series No 7" qui décrivait pour la première fois, une cuve de fermentation avec quelques grammes d’extrait en poudre de murex provenant d’Israël et, pour démarrer la fermentation, de la matière organique d’autres mollusques d’origine britannique.

Grâce à une température et une alcalinité correctes, c’est probablement, comme pour la cuve de pastel, une bactérie de la famille des Clostridium qui se développe dans la préparation. Huit à dix jours plus tard, le bain est prêt à teindre en pourpre.

En ouvrant le H. trunculus - appelé "escargot de mer" en Provence - à l’endroit où se trouve la glande hypobranchiale, on l’expose à la lumière et à l’oxygène, ce qui déclenche le devenir d’une couleur.

De l’incolore, elle vire au jaune, au vert, au bleu pour terminer en une couleur aux multiples nuances violettes entre le bleu et le rouge.

Chaque animal - selon son habitat, son âge, son sexe, sa nourriture - donne une identité de couleur. Or, si l’on mélange une quantité de glandes coupées pour un bain de teinture, le résultat est une seule couleur, qui peut être influencée par les recettes du teinturier.

Nous avons réussi cette reconstitution d’une cuve de pourpre à l’ancienne avec une belle couleur bleue sur soie et violet foncé sur laine.

La redécouverte du pigment pourpre

En octobre 2005, vingt-six ans après la première tentative, Inge Boesken Kanold a finalement pu reconstituer le pigment pourpre. De nombreux essais furent nécessaires pour trouver la charge correcte, capable d’absorber parfaitement le colorant de la sécrétion hypobranchiale des murex sans modifier le produit final.

Après la destruction les protéines gênantes et autres débris, après lavage, filtrage et séchage, le résultat pulvérisé devint une poudre prête à l’emploi en peinture. Ce pigment, dont la nuance varie avec les escargots – nuance due à leur âge, leur sexe, leur lieu de vie- peut être utilisé avec la gomme arabique, avec le blanc d’œuf et même avec l’acrylique. Par contre, des liants gras, comme l’huile ou le jaune d’œuf détériorent la couleur.

Depuis cette découverte, le pigment pourpre est devenu un pigment comme les autres ; stocké dans un bocal, il se conserve sans problème mais trahit toujours ses origines : il sent la mer.

Quelle est la vraie couleur de la pourpre ?

Elle connaît toutes les nuances entre le violet rouge et le bleu indigo. Néanmoins, depuis les excavations de la ville Akrotiri, Thera sur l’île de Santorin en Grèce, des peintures murales restaurées - datant de 1600 avant J-C - nous aident à comparer au moins une nuance bien précise avec une fleur toujours connue de nos jours : le crocus sativus. Akrotiri était une grande ville florissante, détruite et ensevelie sous d’immenses couches de cendres, lors de l’éruption du volcan de l’île, il y a 3600 ans environ.

Parmi ces peintures figurent des scènes du culte de la récolte du safran. Sa fleur, le crocus, est représentée sur le fond du tableau, ses pétales violets se retrouvent comme décor sur les vêtements des femmes. Le pigment pourpre, dont la présence a été confirmée par des analyses scientifiques, fut utilisé sur cette surface. En dehors de cela, une très petite quantité de pigment brut a été sauvegardé.

Ainsi pouvons-nous dire que ces peintures – en mille morceaux évidemment au moment de la découverte - sont les plus anciennes œuvres d’art avec des traces de la pourpre originelle.

Tekhelet, le Bleu de la Bible

Tekhelet, le bleu de la Bible, la couleur sacrée du peuple juif, longtemps perdue maintenant retrouvée, n’est autre que l’indigo issu d’un escargot de mer. Déjà Moïse faisait la différence entre la pourpre rouge (ARGAMAN) et la pourpre bleue (TEKHELET) en se référant aux objets sacrés qui servaient au culte de Dieu. Il ordonne aux croyants le port d’un fil teint en Tekhelet dans les franges de leurs vêtements pour qu’ils se rappellent Dieu à tout instant et obéissent à ses ordres.

Pourquoi le Tekhelet fut-il élu entre toutes les couleurs ?

“Parce que le Tekhelet est comme la mer et la mer comme le ciel, le ciel comme le saphir et le saphir comme le trône de gloire.”

d’après une citation de Rabbi Meir.

Comme peintre cette couleur perdue m’a tellement fascinée qu’au début des années quatre-vingt-dix je me suis mise à sa recherche. Mon travail avec l’indigo et la pourpre m’a beaucoup facilité la tâche et c’est en 1993 que j’ai réussi la première œuvre avec la couleur de Tekhelet, la poupre bleue.